そろそろ2人目を考えたい。

復帰せずに次の子も産めたら体に負担がないんだけど・・・

復帰しないで、育休って連続でとれるの?

連続だと手当はどうなる?保育園は?

妊娠しながらの看護業務は本当に大変ですよね。体に負担がかかりすぎ、はり止めを内服しながら勤務している方も多くいます。

赤ちゃんを守るためにも、職場復帰せずに2人目を出産できたらどんなにいいか。

実際に職場復帰せずに、産休・育休を連続で取得した筆者が体験談を交えて徹底解説します。

- 育休を連続取得する方法、タイミング

- 育休連続取得時の産休手当、育休手当はもらえるのか

- 育休を連続取得したときの保育園はどうするのか

- 育休連続取得時の周りの反応、上司への報告の実際

- 育休連続取得のメリット・デメリット

- 育休延長について

育休を連続取得するってどういうこと?

制度として、育休の連続取得は可能です!

1人目が保育園に入園できず、育休が延長になっている状態で2人目の産休・育休を迎えると、復帰せずに2人目の産休・育休に入る連続育休取得の状態になります。

連続で育休をとるには、年子である必要があります。

私の場合2学年差を希望していました。上の子は10月生まれ、下の子は7月生まれの1歳9か月差の年子ですが、学年は2学年差です。

育休連続取得でも、産休手当・育休手当はもらえるの?

1人目と2人目の育休を連続取得した場合でも、手当はもらえます!

もらえるお金は、出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金です。

1人目の育休中に2人目の産休に入ると、1人目の育児休業給付金はそこで打ちきりとなります。そして2人目の出産手当金に切り替わります。

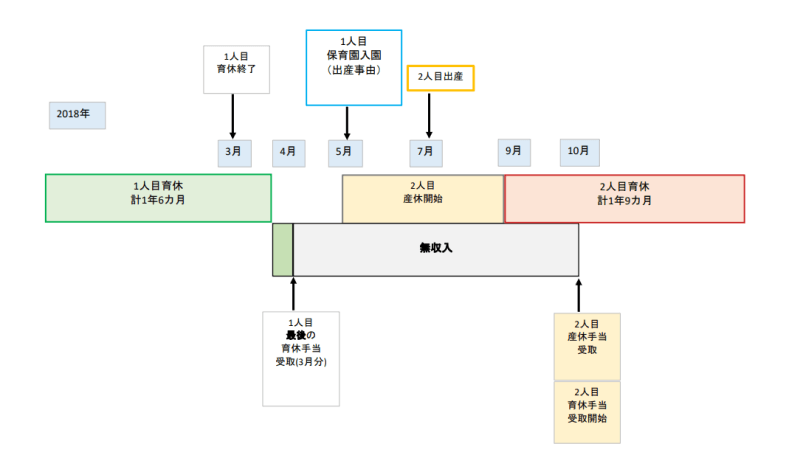

私の場合、以下の図のような流れでした。

・2018年3月まで1人目の育休取得 →1人目の育休手当は、2018年3月分で終了

4月に3月分の最後の育休手当受け取り、計1年6カ月分もらいました。

・2018年5月に2人目の産休が開始、7月に2人目出産

→10月に2人目の産休手当、育休手当初回を受け取っています。

2人目の産休手当や育休手当を受け取るまでにかなりのタイムラグがあることに注意です!

産休手当も育休手当も出産月から3カ月後くらいに初回振込がありました。

5月~10月の間は手当や給料は入りませんでした。

一般的に2人目の給付金は1人目と同額と言いますが、私の場合2万ほど少なくなりました。

2人目の給付金の計算は、常勤で夜勤もしていた頃の標準報酬月額に基づいて計算されています。

職場復帰して時短勤務をする時の標準報酬月額で計算されるよりかは、連続で育休取得した場合のほうが給付金が高いです。

ちなみに、1人目の産後の12月、2人目の産休中6月のボーナスはもらえました。

~出産手当金・育児休業給付金の支給額の計算方法~ ・出産手当金の支給額 「過去12ヶ月の標準報酬月額の平均×3分の2」に相当する額 ・育児休業給付金の支給額 育休開始~6ヶ月まで:「過去12ヶ月の標準報酬月額の平均×67%」 6ヶ月以降:「過去12ヶ月の標準報酬月額の平均×50%」

手当を受け取るにはタイムラグがあることを頭に入れ、経済面で困らないように準備が必要です!

育休を連続でとった場合の保育園はどうしたらいい?

私も旦那も実家は遠いため、両親の力が常に借りれる状況にありません。2歳児を相手に乳児をみる自信はなかったので、上の子を保育園に入園させたいと思っていました。

パターン1:2人目出産前に1人目を保育園に入れる

私の場合、1人目の新年度4月からの保育園申請が済んだ後の2人目妊娠発覚でした。

10月に新年度の保育園申請、1月に結果発表。第一希望の保育園が決まっていました。

しかし!!

1人目の保育園申請は「職場復帰」を理由にしていたため、妊娠・出産で復帰しないなら入園取り消しになります。

そのため、「出産」を理由に産休に入る月(5月)から入園できるよう、途中入園の申請を入園1カ月前(4月)から手続きすることに。

途中入園は、保育の必要性の高い子から優先に決まります。

「就労」理由が優先度が高く、「出産」理由は優先度が下がるため入園しにくいです。

4月入園後に空きがあっても、夏以降にはほとんど埋まります。転園が出ない限り入園ができなくなるため注意が必要です!

私の場合は産休が5月だったため、途中入園の枠はまだ空きがありました。

上の子を「出産」理由で入園させることを考えれば、2人目の出産は産休が4~7月である、6~9月が望ましいです。

他の月の出産でも希望の園に空きがあれば「出産」理由で入園可能だと思いますが、特に1・2・3月に出産の場合は地域によって注意が必要です。

1月以降の途中入園では、4月以降の在籍が保証されない地域もあるため、住んでいる役所へ問い合わせてみてください。

我が家は5月から第3希望の園に入園でき、短時間保育の枠で預けることができました。

出産を理由に入園していますが、産休から育休へと切り替わるタイミングに保育園へ書類を提出することで、在園理由が「育児休業」へ切り替わり職場復帰後も引き続き在園することができています。

パターン2:自宅で2人を保育し、職場復帰時に2人同時に保育園へ入園する

1人目を自宅で見つつ2人目を出産し、職場復帰と同時に2人保育園に通わせるパターンもあります。

年子ですと、上の子が外遊びが楽しい時期につわりや身重になり、上の子はお腹の中に赤ちゃんがいることを十分理解できません。

早い子ですとイヤイヤ期が重なることも・・・。そんな中での、家事・育児。授乳で眠れない日々に上の子と遊ぶ・・・考えただけで、大変すぎます。

2人同時期に同じ保育園に入園することは地域によっては困難なため、私自身は1人目を先に入園させることをおすすめします。

1人目が入園していることで、「職場復帰」の点と「兄弟が在園している」という点が加点対象になり、2人目の入園時に上の子と同じ保育園に入園しやすくなることもありますよ。

パターン3:保育園入園のために、職場復帰

上記に挙げたように、保育園の入園ってタイミングがずれると本当に大変なんですよね。

待機児童がいる地域もあるため、どうしても1人目を保育園に入園させたい場合は思い切って職場復帰することも一つの方法です。

1カ月でも職場復帰さえすれば、「職場復帰」を理由に入園し産休に入る際に「出産」に理由を変更することで在園が可能になります。

「職場復帰」が理由の入園は最優先のため、入園できる確率は上がります。

保育園に関しては自治体で対応が大きく違います。

私が紹介しているのは、当時住んでいた地方での対応のため、

お住まいの役所担当窓口へ確認することをおすすめします!

育休連続取得のデメリット

職場への報告と周りの反応

挨拶に行くのは、長期休業への罪悪感もありとても緊張しました。職場への報告は言いにくいですよね。連続で育休を取得することがお腹の子と自分の身体や精神状態への最善策だと考えていたため覚悟を決めました。

2人目の妊娠が分かり次第、すぐに師長へ電話し直接病棟で会って報告しました。

内容は第2子の妊娠、復帰せずに産休・育休の取得、育休1年での復帰の希望についてです。師長は私の意向を部長へ報告し、決定次第電話連絡になると穏やかに対応してくれました。

報告の際、迷惑をかけている同僚たちへの菓子折りを持参し、その日に勤務していたスタッフ数名へ2人目妊娠の報告、復帰については後日決定する旨を話しました。

病棟スタッフは連続で育休をとることに関してよく思わなかったかもしれません。私自身の耳にまでは不満は届かず、師長は何とも思っていない印象でした。

人によっては長い産休・育休を良く思わない人もいるかと思いますので、罪悪感や肩身の狭い思いをする可能性はあります。

赤ちゃんの命を守るためなら小言を言われても我慢できます。周りのスタッフに迷惑はかけるかもしれませんが、自分の代わりの看護師はいくらでもいます。

お腹の子の母親は自分しかいないことを考えると、代わりのない方を選びたいですよね。

迷惑をかけないように無理に仕事を頑張って、あなたや赤ちゃんの身に何かあっても病院やスタッフは責任を取ってくれません。

復帰までのブランクが長い

私は産休・育休合わせて3年9カ月ほどお休みしています。

長い間育児に専念できましたが、いざ復帰になると看護技術や病態生理、薬の知識など忘れているものが多く不安はたくさんありました。

復帰前に自己学習をして望みましたが、配属先が障害者病棟だったこともあり一般病棟ほど時間に追われることもなく、ゆっくりと忘れていた看護技術や知識を思い出すことができましたよ。

復帰前の不安や嫌な気持ち、復帰後の緊張や勉強、焦り、人間関係のストレスを1回で済ませることができてよかったです。

育休のありがたみを忘れてしまう

連続で育休を取得することで、4年近く仕事をしない生活が続きました。

いつしか仕事をしない日々、可愛い子供たちと毎日一緒にいられる日々が当たり前となり、ありがたみを忘れてしまうことも。

今振り返れば、その貴重な時間をもっと大切にしなさい!と声をかけたいくらい、だらだら過ごしていた気がします。

1度職場復帰して大変な思いをしていたら、より一層2人目の育休のありがたみを感じ、日々を大切に過ごせたのかなーと思う瞬間もあります。

入りたい保育園が入園できなそう…違う園を希望するべき?

どうしても入園させたい保育園が人気で、申請時に既に「入園不可」だった経験があります。

育休延長について、市役所に相談したことがあるのでお伝えしますね!

「育休延長」が目的でなければ、1つの園にこだわって入園申請をし、結果的に育休延長になっても問題ありません。

虐待や保育園バスに放置する問題など、事故が多発している中で、妥協して保育園を選びたくないですよね。

育児休業給付金の延長について

育休手当は育児休業を取得した際にもらえる手当で、原則として養育している子が1歳となる日の前日まで受け取れます!

条件の詳細はこちら

- 育児休業開始日前2年間に、11日以上働いた月数が12ヵ月以上ある

- 育児休業期間中、休業開始前の1ヵ月あたりの賃金の8割以上の賃金が支払われていない

- 就業日数が支給単位期間ごとに10日(10日を超える場合は就業時間が80時間)以下であること

- 有期雇用契約の場合は、同じ事業主のもとで1年以上継続して働いており、かつ、子が1歳6ヵ月に達する日までにその労働契約が満了することが明らかでない

子が1歳6ヵ月になるまで育休期間が延長されると共に、育児休業給付金の支給期間も延長されるケースがあります。以下の要件をチェックしましょう。

子が1歳6ヵ月に達した後も上記の要件に当てはまる場合は、その子が2歳になるまでの間、育児休業給付金を取得し続けることが可能です。

私は1人目の子が1歳の時に保育園に入れず、1歳6か月まで延長しています。

2人目も、1歳で保育園に入れず1歳9か月まで延長し4月に職場復帰しました。

役所へ相談した内容と回答

保育園の入園手続きの際に、役所からは「希望の園を10個挙げて申請してください」と説明がありました。

10個って多すぎですよね・・・

現実的に考えて、毎朝送迎して出勤できる位置、保育園見学をして子供を通わせたいと思った園は、数少ないと思います。

- 位置を考えても通園可能な園が複数ない

- 保育園見学を通して、どうしても通わせたい園がある

- 現状、入園状況リストを確認すると入園不可になっているが、それでも申請は可能なのか

実際に通わせて生活することを考えて記載してください。

1~3つの園だけを希望されるママも多いです。

現状入園不可能であっても、希望の園であれば記載していただいてかまいません。

ただし、入園は難しいため、育休延長になる可能性が高いことだけご了承ください。

厚生労働省は、育休延長について以下のように注意喚起をしています!

育児休業の延長を目的として、保育所などへの入所の意思がないにも関わらず入所を申し込み、その保育所などに入れなかったことを理由として育児休業の延長を申し出ることは、育児・介護休業法に基づく育児休業の制度趣旨に合致しているとは言えず、育児休業の延長の要件を満たさないことになります。

引用:厚生労働省「育児休業」の延長を予定されている労働者・事業主の皆さまへ パンフレット

育休延長以外の目的であれば、こだわりを捨てずに保育園を申請しても大丈夫ということですね!

まとめ

金銭面、保育園面、仕事のスキル面と考えることは多いですが、連続で育休を取得するメリットはたくさんあります。

妊娠しながらの看護業務も、職場復帰に関するストレスも、経験回数を最小限にすることは大きなメリットでした。

何よりも、お腹にある命を守ることが一番大事!!

人生で何度も経験できない産休・育休の時間です。子供と自分のためにも最善の方法を選択できるよう願っています。